-

Nat Cell Biol | 医学所谭蔚泓/邱丽萍团队联合浙大徐浩新团队揭示溶酶体膜表面约20纳米厚的氢离子层

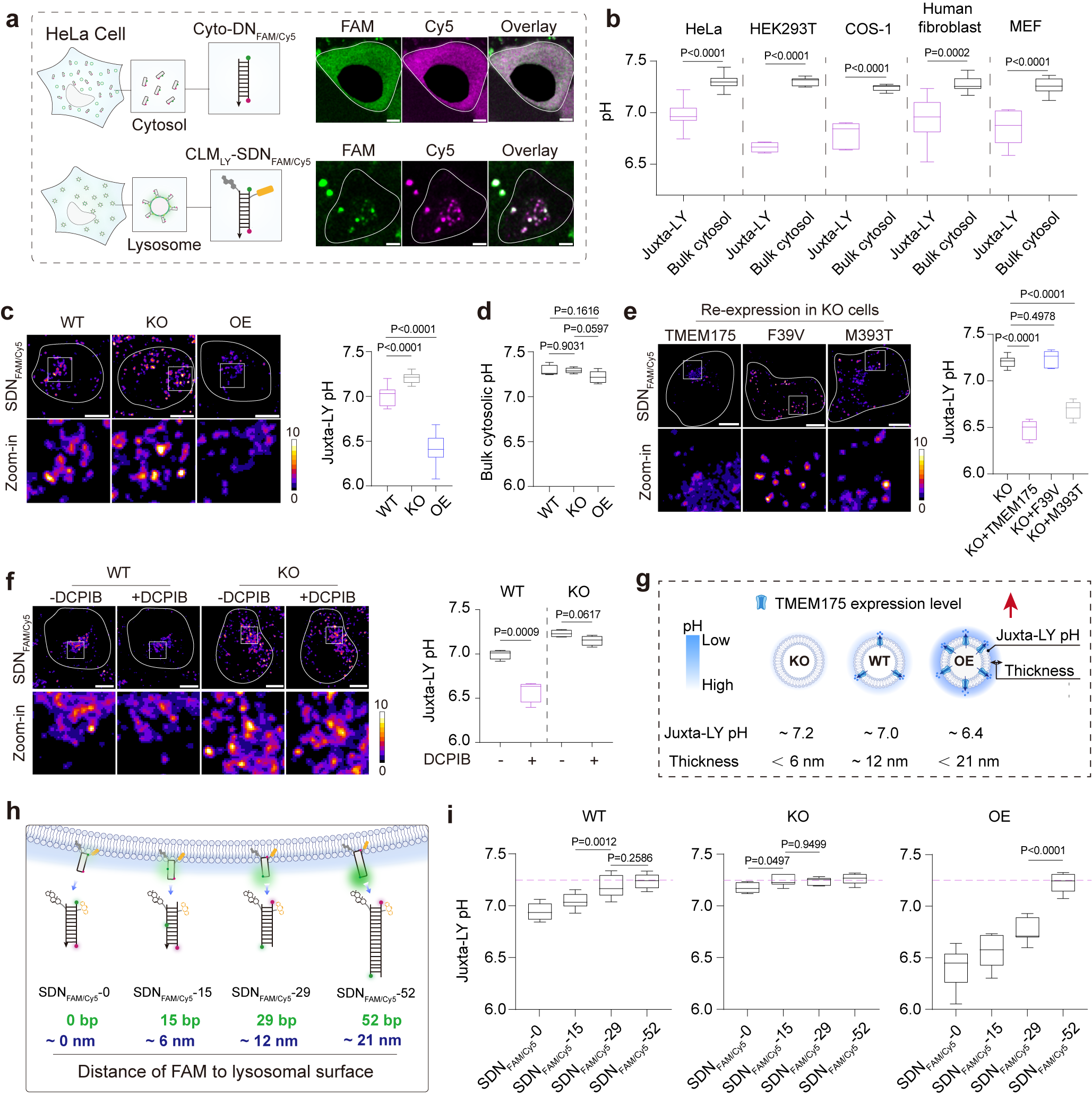

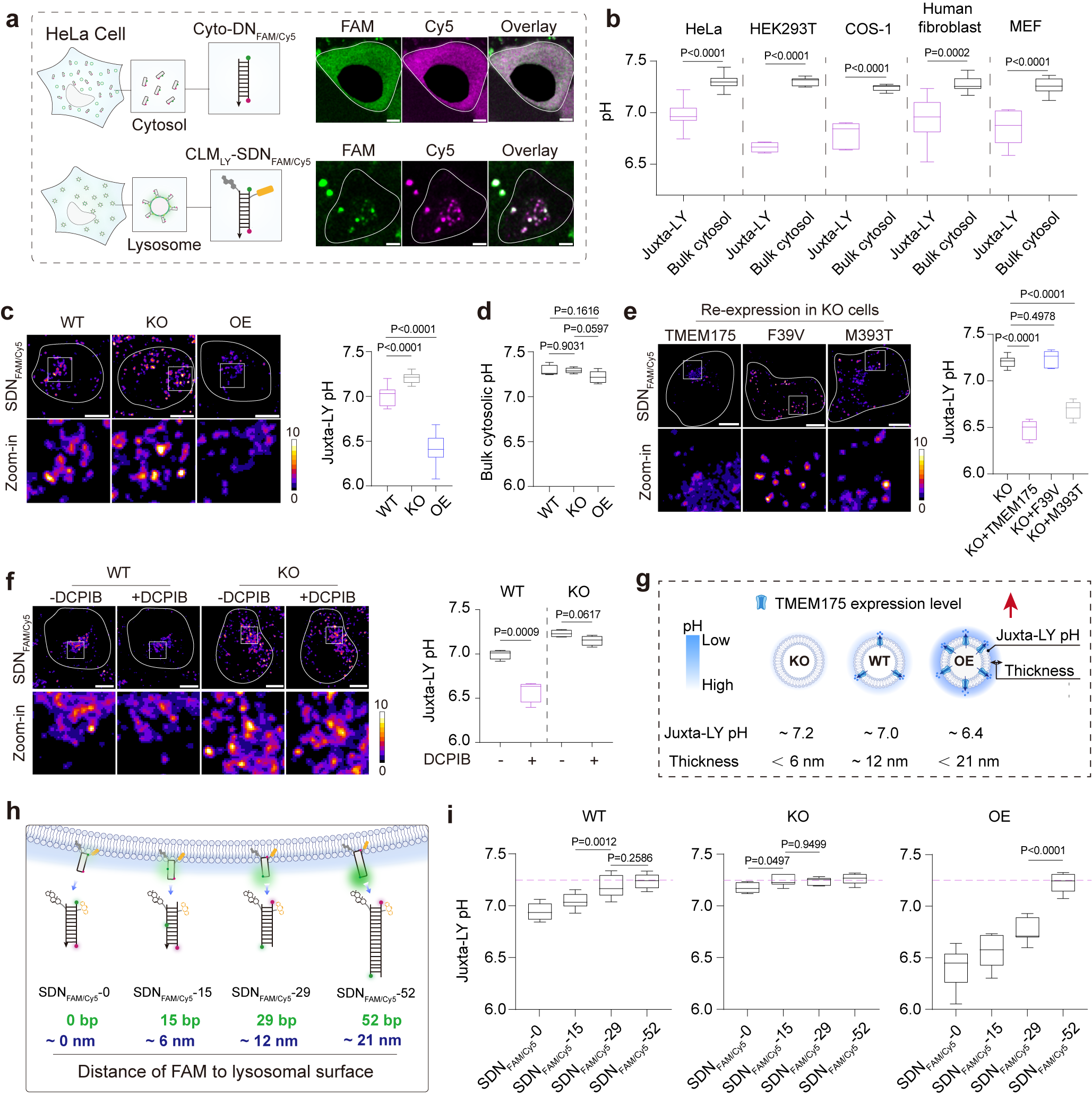

溶酶体是一种膜包裹的细胞器,其内部的酸性环境(pH~4.6)对维持消化降解功能至关重要,同时还参与调控外部细胞质的活动,如膜融合和移动等。但内部酸性信号如何传递到外部,以及溶酶体周围区域的酸碱度变化规律仍是未解之谜,主要因现有技术只能测量内部酸碱度,无法探测其外围的动态信号2026年1月21日,中国科学院杭州医学所的谭蔚泓院士/邱丽萍研究员联合浙江大学徐浩新教授在国际学术期刊《Nature Cell Biology》上发表“DN...

01-23

/2026 -

Nat Cell Biol | 医学所谭蔚泓/邱丽萍团队联合浙大徐浩新团队揭示溶酶体膜表面约20纳米厚的氢离子层

2026-01-23

-

谭蔚泓/吴芩团队合作Science发文,定义细胞膜表面分子发现新范式

01-04

/2026 -

谭蔚泓/吴芩团队合作Science发文,定义细胞膜表面分子发现新范式

2026-01-04

-

中国科学院杭州医学研究所及附属肿瘤医院9-11月科研成果一览

12-16

/2025 -

中国科学院杭州医学研究所及附属肿瘤医院9-11月科研成果一览

2025-12-16

-

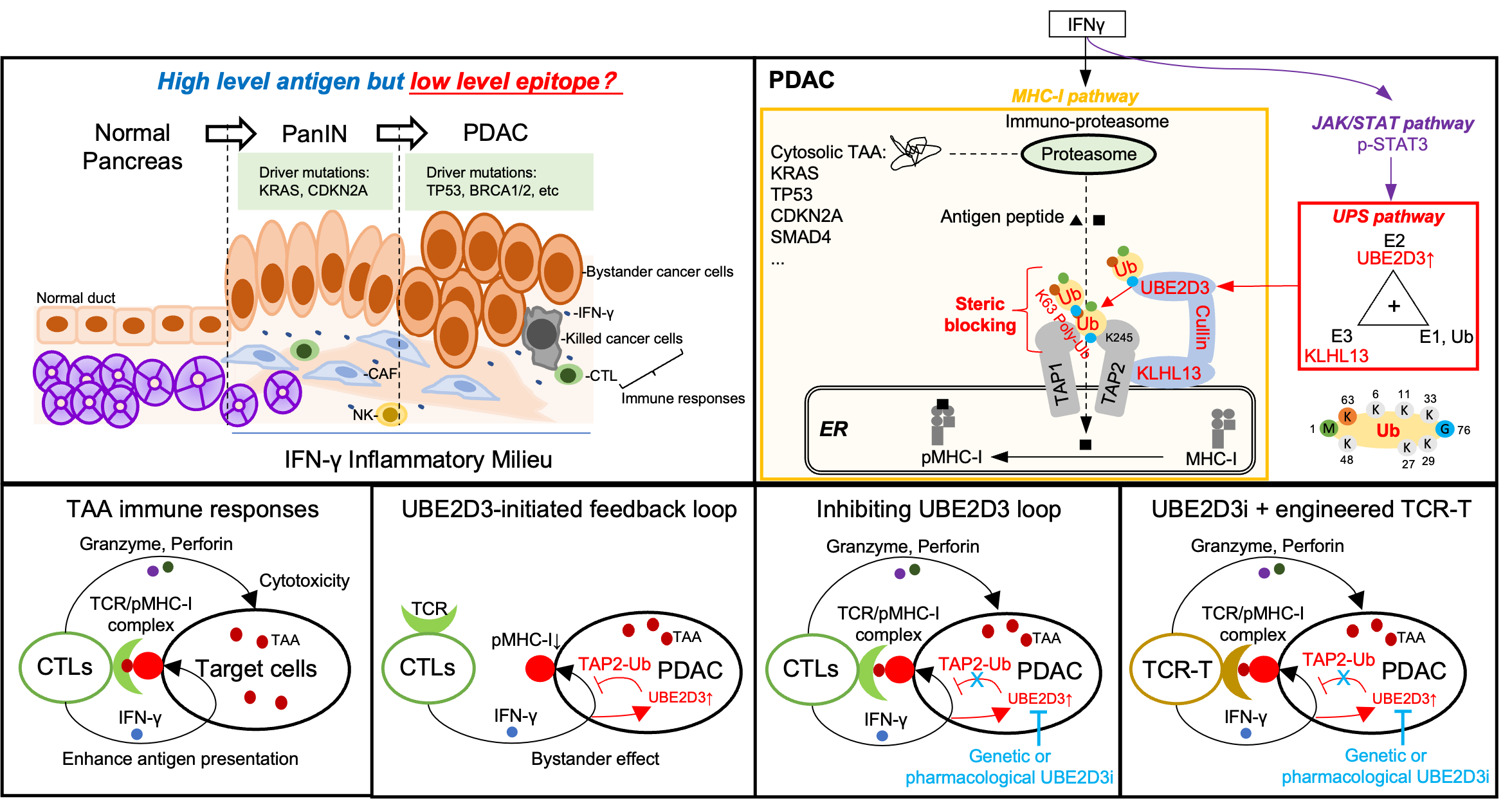

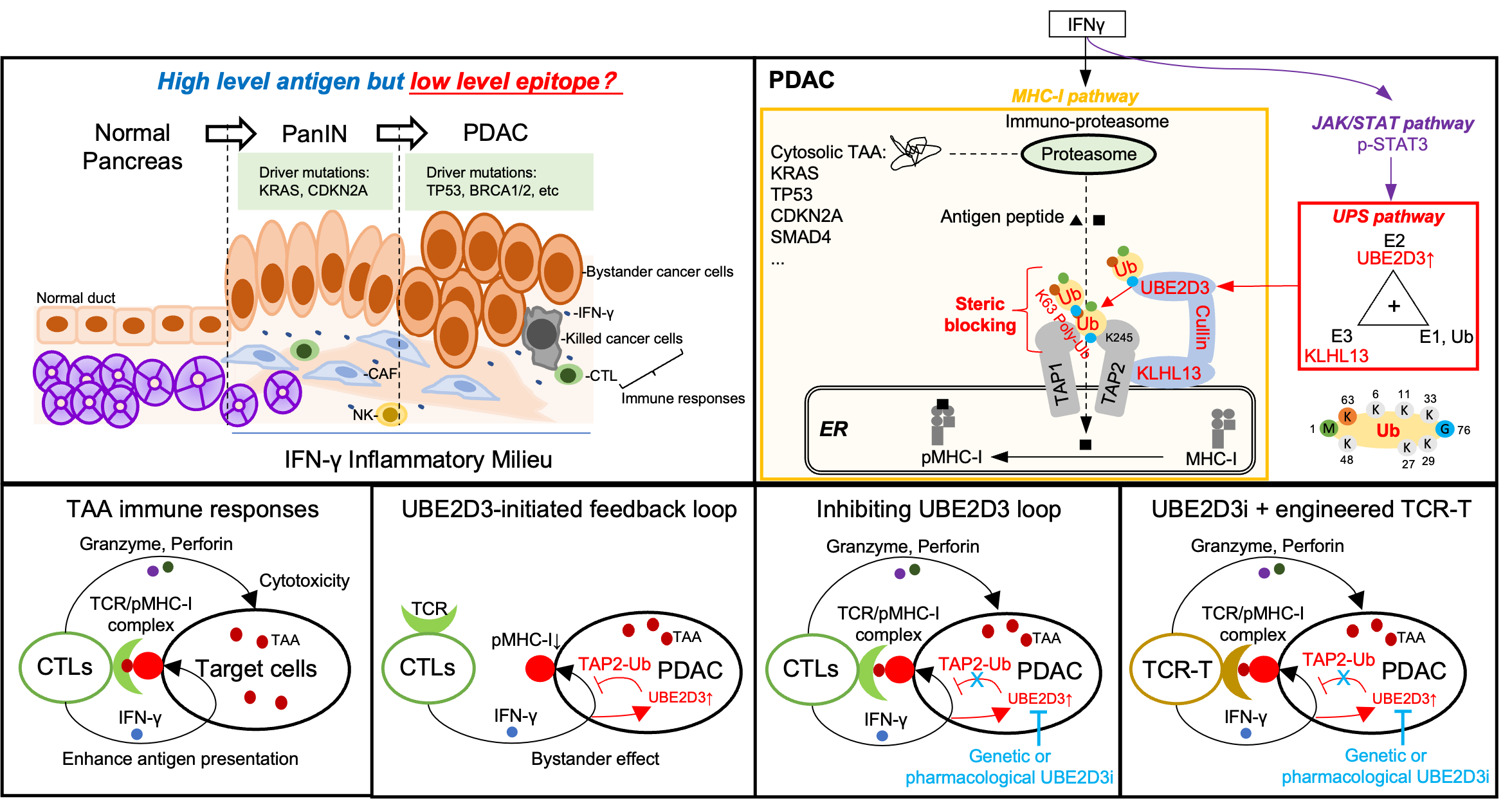

Nature Communications | 张卫东、覃江江等发现胰腺癌免疫逃逸新机制,开发中药抗胰腺癌新药,预防转移与复发

12-03

/2025 -

Nature Communications | 张卫东、覃江江等发现胰腺癌免疫逃逸新机制,开发中药抗胰腺癌新药,预防转移与复发

2025-12-03

-

Nat. Photon | 方晓红/王健君团队合作研发细胞超分辨成像新工具——单链超小荧光聚合物纳米点探针

在生命科学研究领域,实现生物分子的纳米尺度原位动态成像,是揭示生命过程分子机制、推动精准医学发展与创新药物研发的关键技术支撑。然而,当前常用的荧光分子探针(如有机染料、荧光蛋白)普遍存在荧光强度不足、光稳定性较差的问题,难以满足高时空分辨率下追踪单个生物分子动态变化的研究需求;另一方面,虽有高亮度、高稳定性的荧光纳米颗粒可用,但其尺寸通常大于10纳米,且表面修饰过程复杂且难以精准调控,导致无法实...

10-09

/2025 -

Nat. Photon | 方晓红/王健君团队合作研发细胞超分辨成像新工具——单链超小荧光聚合物纳米点探针

2025-10-09

-

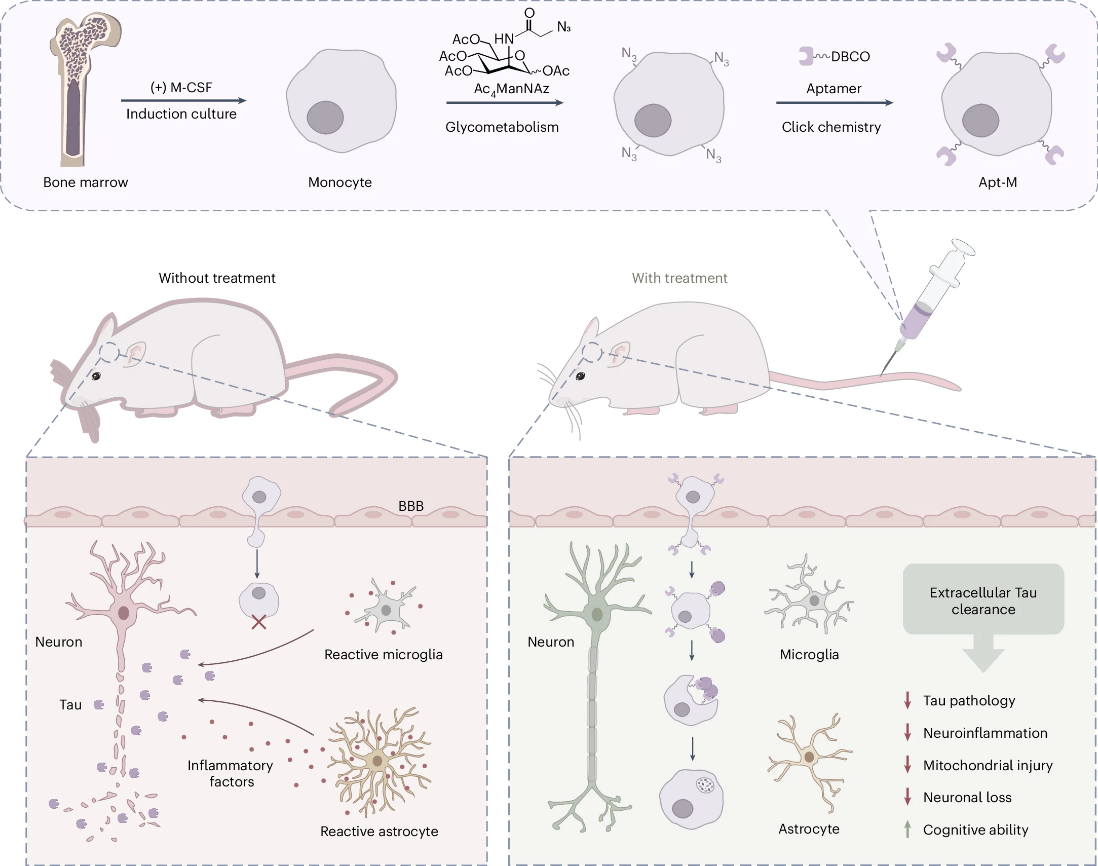

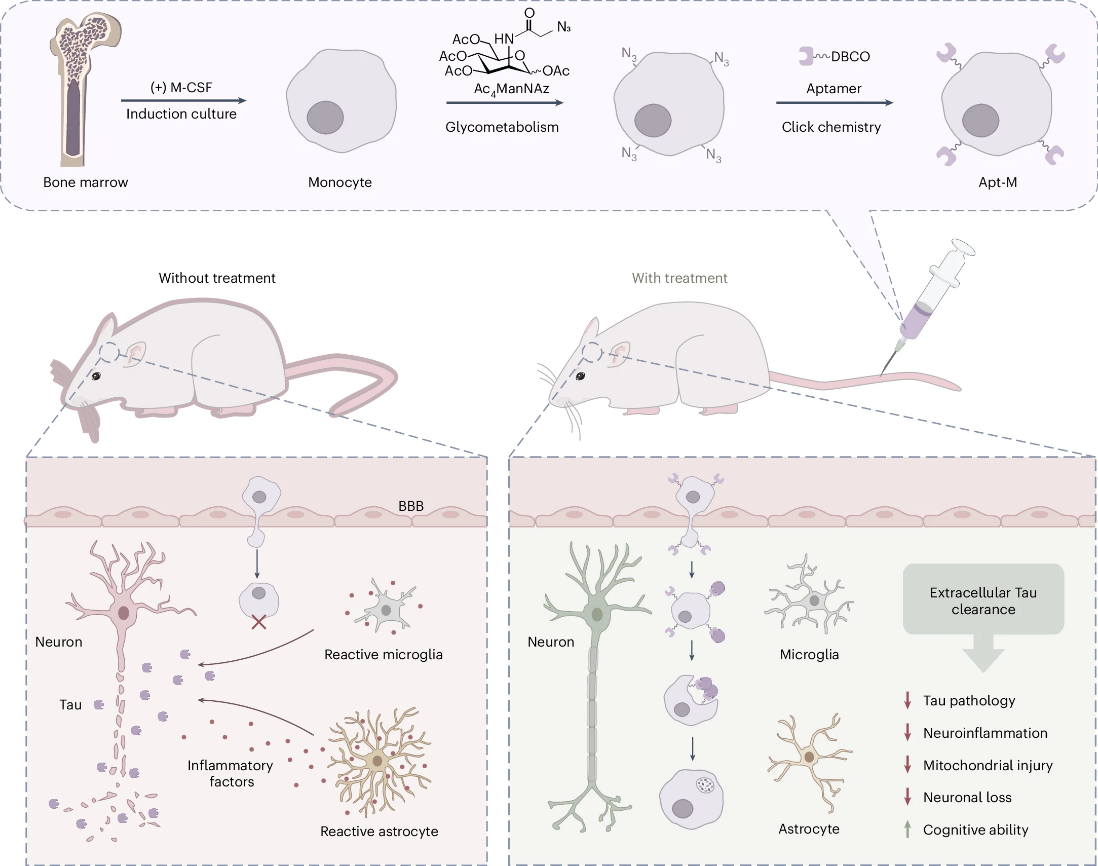

中国科学院杭州医学所团队成功开发靶向清除Tau蛋白的新型细胞疗法

杭州医学所谭蔚泓院士与邱丽萍研究员团队,在阿尔茨海默病(AD)治疗领域取得重要研究进展。他们成功开发了一种基于核酸适体的单核细胞疗法,该疗法能够高效清除AD脑内的致病性蛋白Tau,为这一困扰全球的神经退行性疾病提供了新的治疗策略。相关研究以“Targeted clearance of extracellular Tau using aptamer-armed monocytes alleviates neuroinflammation in mice with Alzheimer’s disease”为标题,发表在《Nature Biome...

10-09

/2025 -

中国科学院杭州医学所团队成功开发靶向清除Tau蛋白的新型细胞疗法

2025-10-09

-

医学所研究发现新型高效抗肿瘤核酸适体药物偶联物Sgc8c-M

靶向药物递送策略能选择性地将细胞毒性药物递送至肿瘤细胞实现精准杀伤,在增强疗效的同时显著降低系统性毒副作用,克服了化放疗等传统癌症治疗方法肿瘤特异性不足的局限性。抗体-药物偶联物(ADC)是当前肿瘤学领域发展最快的治疗方式之一,已有19种ADC获FDA批准上市,另有超过百种ADC正处于临床试验阶段。作为下一代靶向抗癌药物,多肽-药物偶联物(PDC)也受到广泛关注。除了抗体和多肽,核酸适体作为一类独特的靶向配体,凭...

09-28

/2025 -

医学所研究发现新型高效抗肿瘤核酸适体药物偶联物Sgc8c-M

2025-09-28

-

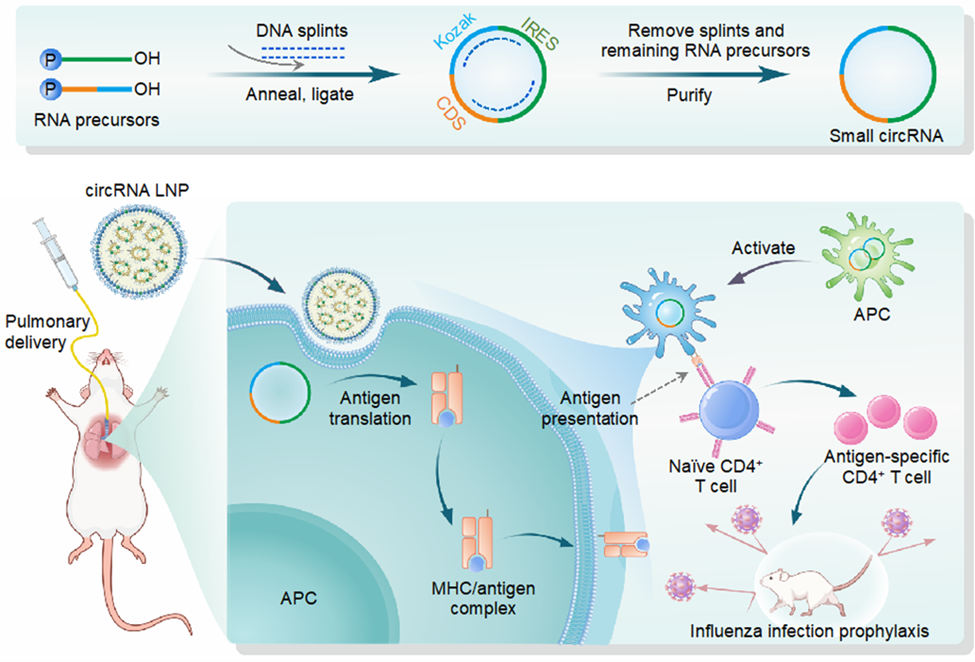

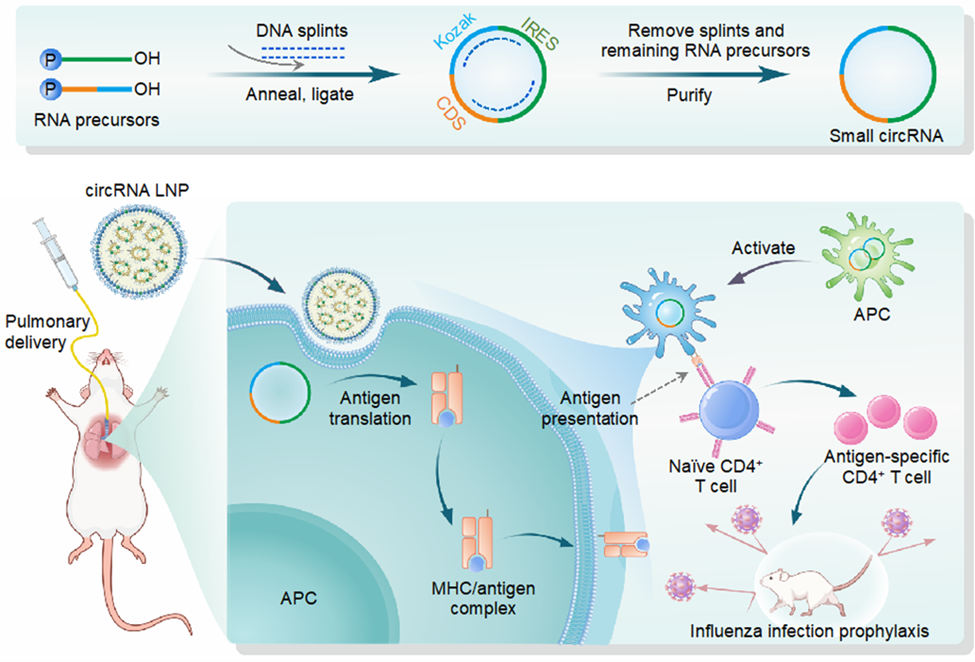

张煜团队开发新型RNA流感疫苗,显著优于线性mRNA

目前使用的流感疫苗由于病毒抗原突变速度快、免疫应答持续时间短,保护效果有限(根据CDC数据,通常仅为40–60%),需每年接种,人类因此仍面临季节性流感的威胁。采用肺部递送途径的疫苗能够针对性地在肺部乃至呼吸道诱导抗流感免疫反应,具有潜在优势;同时,无针接种方式也有助于提高接种意愿。此外,通用型流感疫苗有望对多种毒株乃至季节性突变株提供广泛保护。基质蛋白2胞外域(M2e)在甲型流感病毒中高度保守,是一种前...

09-22

/2025 -

张煜团队开发新型RNA流感疫苗,显著优于线性mRNA

2025-09-22

-

中国科学院杭州医学研究所6-8月科研成果一览

09-04

/2025 -

中国科学院杭州医学研究所6-8月科研成果一览

2025-09-04

-

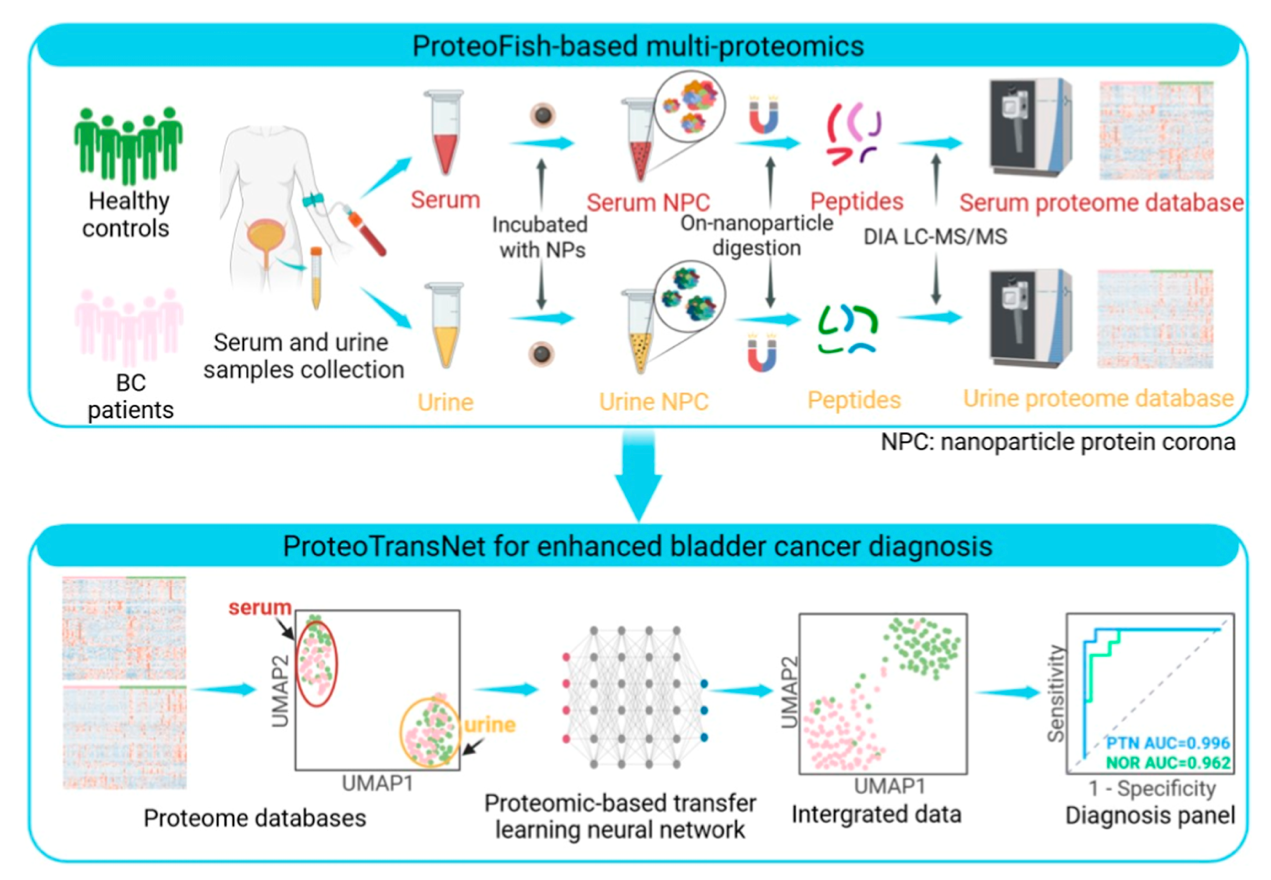

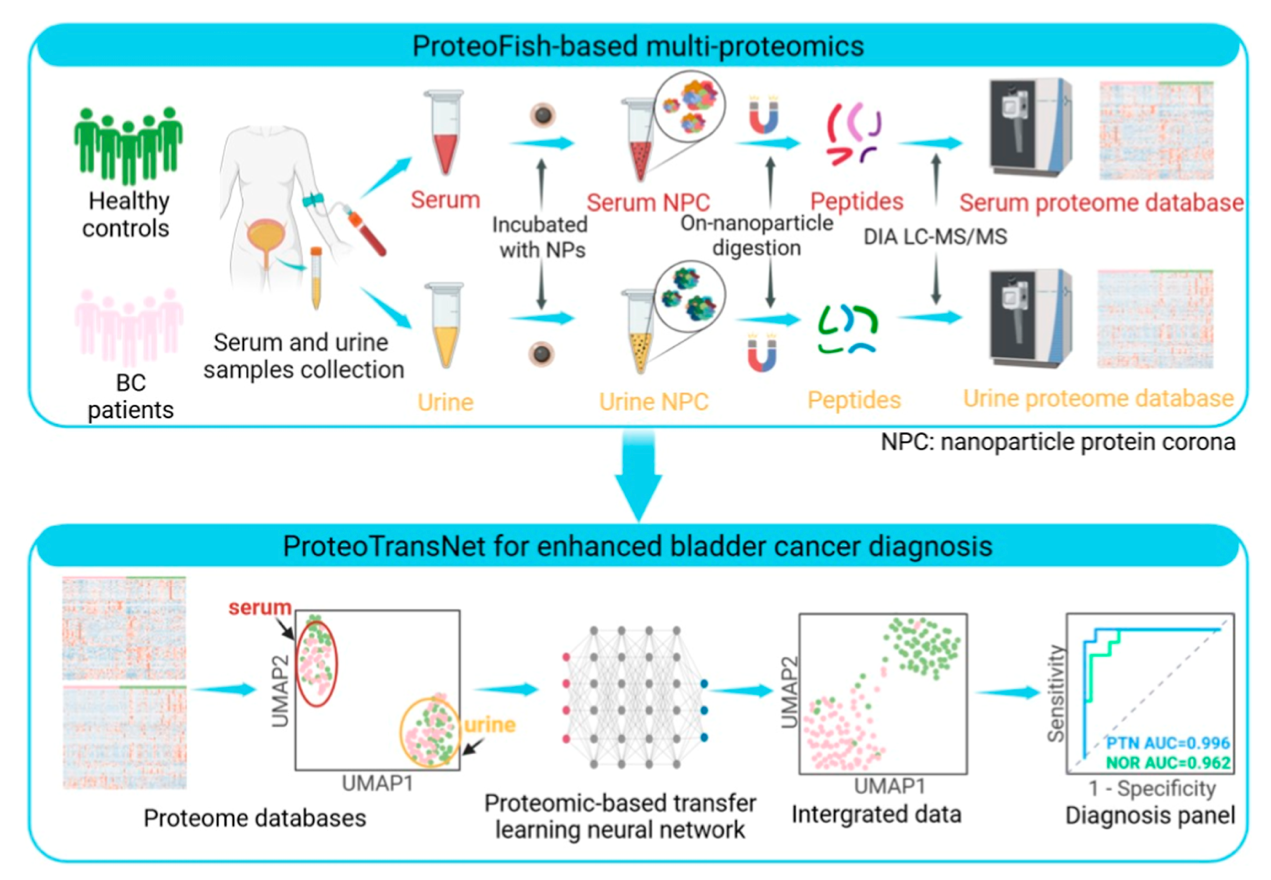

刘远课题组开发蛋白质迁移学习方法助力膀胱癌诊断

膀胱癌已成为全球公共卫生领域的重大挑战,现有诊断手段的局限性严重制约了早期干预效果。膀胱癌诊断中,膀胱镜检查虽为金标准但具侵入性,且超 55% 患者确诊时已处晚期。血清和尿液是潜在诊断样本源,但蛋白质组数据存在异质性、复杂度高及覆盖深度有限等问题,传统机器学习难以有效整合多源数据,亟需新方法提升诊断准确性。近日,中国科学院杭州医学研究所刘远研究员团队在期刊《ACS Nano》发表题为“Nanoparticle–Protein ...

09-04

/2025 -

刘远课题组开发蛋白质迁移学习方法助力膀胱癌诊断

2025-09-04